Présidence

Crise de 1958

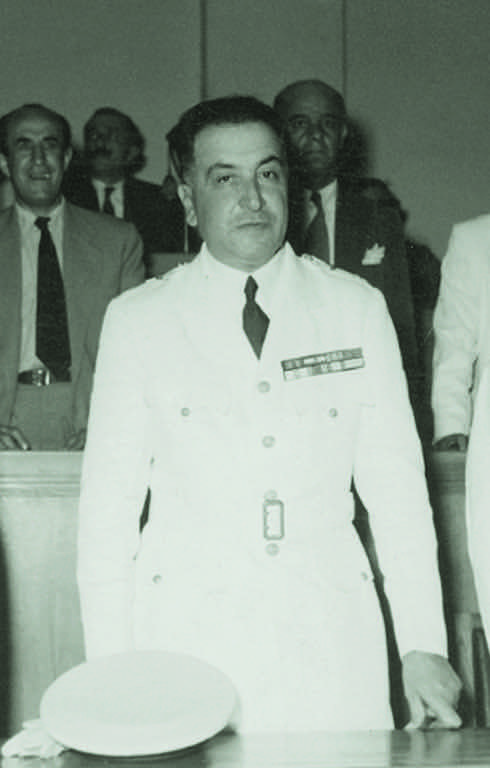

Une première occasion se présenta pour le général Fouad Chéhab d’être élu président de la République en 1952. Cette année-là, suite au soulèvement populaire contre le président Béchara El Khoury l’ayant acculé à la démission, le général Chéhab – Commandant en Chef de l’Armée – fut nommé Premier Ministre, à la tête d’un gouvernement transitoire afin de superviser l’élection d’un nouveau président. De nombreux politiciens proposèrent et soutinrent alors Chéhab comme candidat consensuel à la présidence. Fidèle à sa formation militaire et à ses profondes convictions démocratiques, Chéhab refusa l’idée même de considérer une telle éventualité. Il estimait que son premier devoir en tant que Commandant de l’Armée consistait à protéger le régime démocratique du Liban et à aller à l’encontre de toute implication militaire dans la vie politique libanaise. Cette clairvoyance remarquable visait à protéger le Liban de la prise du pouvoir par les militaires, comme c’était le cas dans plusieurs pays arabes voisins, ce qui y avait mené à une série de coups militaires successifs.

Quatre jours après sa nomination à la tête du gouvernement transitoire, le général Chéhab réussit à assurer l’élection démocratique d’un nouveau président pour le pays: le président Camille Chamoun. Chéhab se concentra alors sans tarder sur ses responsabilités militaires, avec discipline et diligence.

Durant l’été 1958, le schisme prononcé au sein de la société libanaise entre Nasséristes (regroupant la majorité des leaders musulmans) et pro-américains (menés par Chamoun) dégénéra en affrontements armés de rues. Cette division créa une situation critique qui mettait l’avenir du jeune Etat indépendant et son unité en danger. Comme en 1952, lors du soulèvement contre le président El Khoury, Chéhab, toujours à la tête de l’armée libanaise, refusa toute intervention de celle-ci pour ou contre l’un des deux camps. Il estimait que l’armée serait alors rapidement exposée à l’inévitable risque de division. Sous son commandement, l’armée veilla à la protection du palais présidentiel et des bâtiments gouvernementaux, et empêcha les parties en conflit d’occuper les emplacements stratégiques, sans prendre parti. Elle demeura ainsi unie, impartiale et au-dessus du conflit.

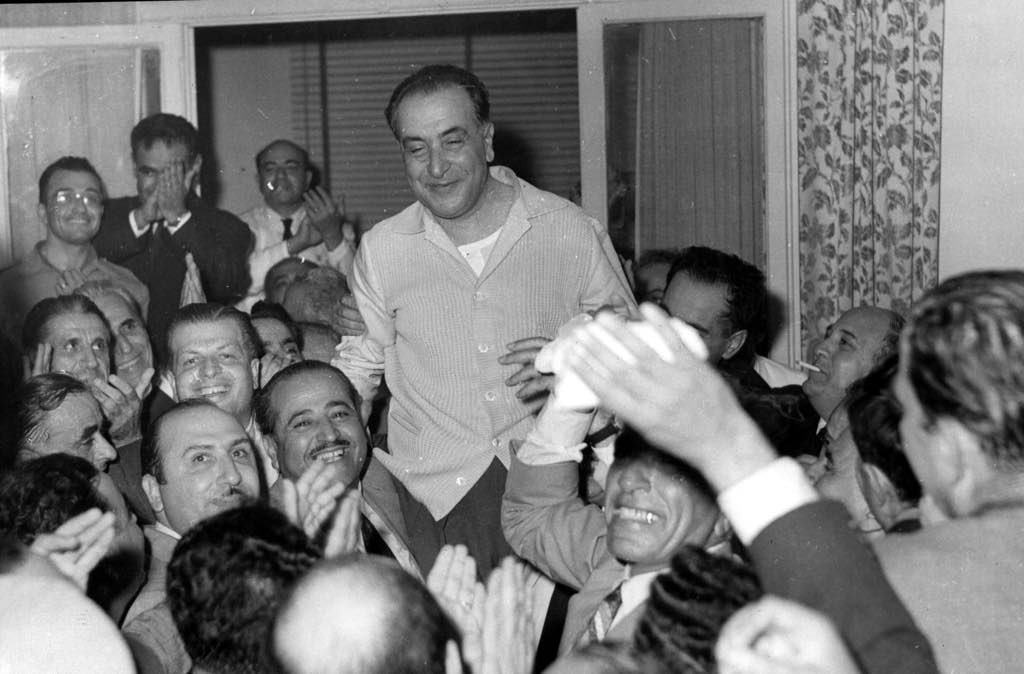

Alors que la crise s’aggravait et que le mandat du président Chamoun touchait à sa fin, les regards se tournèrent vers Fouad Chéhab comme seul espoir pour ramener la paix au pays menacé d’un futur sombre et menaçant. Déjà sujet de grande confiance pour son intégrité et son patriotisme, Chéhab gagna le support et des États-Unis et de Nasser à la suite de la nouvelle situation régionale créée par un violent coup d’état en Irak. Son nom fut proposé comme candidat consensuel pour succéder à Chamoun. Au départ, Chéhab refusa l’investiture, pour les mêmes raisons que son refus six ans auparavant. Mais prenant conscience que son rôle préviendrait un éventuel effondrement de l’unité du pays et donnerait au Liban les meilleures chances de salut, il finit par accepter la mission et fut élu à la première magistrature par les membres du parlement le 31 juillet 1958.

Rebâtir l'unité nationale

Au moment où Chéhab entrait en fonction le 23 septembre 1958, le pays était sérieusement divisé entre un camp pro-arabe favorable à un rapprochement avec Nasser d’Egypte, et un camp pro-occidental favorisant un rapprochement avec l’Occident. L’autorité et le respect que Chéhab avait gagnés de par ses prestations à la tête de l’armée lui permirent de s’imposer immédiatement comme juge impartial entre les parties rivales (particulièrement après le bref « contre-soulèvement » par des groupes chrétiens en octobre 1958). Il forma un gouvernement d’unité nationale sur base consensuelle, regroupant les principaux politiciens en conflit. Ce fut le célèbre cabinet quadripartite regroupant Rachid Karamé (Premier Ministre), Hussein Oueyni, Raymond Eddé et Pierre Gemayel. Formé le 14 octobre 1958, ce cabinet – modifié et élargi en octobre 1959 – gouverna jusqu’au 14 mai 1960.

Sur le plan interne, Chéhab visait à raviver l’esprit du Pacte National de 1943, cette constitution ‘non-écrite’ fondée sur le principe d’œuvrer continuellement à recréer un consensus national garantissant la participation de toutes les parties au gouvernement.

Sur le plan international, Chéhab veilla à maintenir une politique étrangère équilibrée. Sa vision sage consistait à garder des relations amicales saines avec le monde occidental – particulièrement la France de De Gaulle et le Vatican – tout en assumant pleinement l’identité arabe du Liban en tant que membre actif de la Ligue arabe. Le Liban ne prit jamais parti dans les conflits interarabes, et encouragea toujours la solidarité et la « fraternité » entre tous les pays arabes.

La République Arabe Unie voisine, regroupant l’Egypte et la Syrie, et dirigée par Jamal Abdel Nasser, représentait un défi particulier. Abdel Nasser était alors le leader arabe incontesté. Très charismatique, le public libanais musulman lui accordait une place de cœur privilégiée, tandis que les Chrétiens le considéraient avec crainte. Chéhab réussit à rassurer Nasser qu’aucune hostilité contre la République Arabe Unie ne serait autorisée à émerger du territoire libanais. En contrepartie, il obtint de Nasser un gage du respect de la souveraineté, la liberté et l’indépendance du Liban à tout moment. Cet accord fut concrétisé par le célèbre sommet Chéhab-Nasser en mars 1959 , tenu sous une tente érigée juste pour l’occasion à la frontière libano-syrienne, comme symbole du respect mutuel de souveraineté.

Démission de juillet 1960

Une étape nécessaire pour renforcer la stabilité et panser entièrement les blessures de la crise de 1958 était celle de tenir de nouvelles élections parlementaires sur des bases démocratiques saines. Les élections controversées de 1957 ayant créé l’étincelle menant au soulèvement de 1958, une nouvelle loi électorale minutieusement équilibrée fut adoptée par le Parlement, en avril 1960. Cette loi permettait une représentation parlementaire équitable. Avec sagesse, elle prit en considération les différentes spécificités des composantes communautaires et politiques libanaises, ainsi que les besoins particuliers de chaque région.

En 2009, quasiment cinquante ans plus tard (!), cette loi allait offrir de nouveau la meilleure base électorale « équilibrée et juste » pour les élections parlementaires tenues alors.

En mai 1960, un gouvernement de technocrates fut formé pour superviser les élections parlementaires, qui se déroulèrent en juin dans le calme et la tranquillité.

Le 20 juillet 1960, suite à ces élections réussies, Chéhab présenta sa démission et appela à de nouvelles élections présidentielles. Il estimait que le pays avait retrouvé toute sa stabilité, et que son devoir était accompli. Il avait assumé sa responsabilité nationale quand le Liban était confronté à une situation d’urgence, et était convaincu qu’il était maintenant temps que le pays soit dirigé par un civil qui saurait instaurer démocratiquement les réformes souhaitées pour lesquelles il avait préparé le terrain.

(Quelque temps après le décès du président, son épouse révéla à ses proches un secret qu’elle avait gardé pendant de longues années. En acceptant à contrecœur le poste présidentiel en 1958, Chéhab lui avait déjà fait part de son intention claire de se retirer une fois la stabilité rétablie dans le pays et de demeurer ainsi fidèle à la culture démocratique en laquelle il croyait et qui était contre l’ingérence militaire dans la vie politique.) Le président s’était donné deux années pour accomplir sa tâche. En juillet 1960 il jugea le moment opportun pour tenir sa promesse.

Après une longue journée d’intenses débats, qui vit le rassemblement des membres du parlement et des principales figures politiques à la résidence de Chéhab à Jounieh, les députés réussirent après de multiples efforts à le convaincre de rester en fonction. Il décida alors de consacrer le temps restant de son mandat à initier et diriger les projets de développement, les réformes administratives et la modernisation de l’Etat.

Le 31 décembre 1961, une tentative de coup militaire par le Parti Syrien Social Nationaliste (PSSN) fut déjouée par l’armée libanaise. Chéhab renforça par la suite les services de sécurité et de renseignements de l’armée libanaise pour prévenir de telles menaces à l’avenir et faire face aux ingérences étrangères dans les affaires internes.

Convictions de Chéhab concernant l'Etat

Durant sa carrière militaire, Chéhab avait pris conscience de la situation économique difficile et des conditions de vie rudimentaires dans certaines régions libanaises, notamment le Akkar, le Hermel et le Sud-Liban. Issu d’une famille noble mais modeste, son éducation saine, sa foi chrétienne et son ouverture à la culture démocratique occidentale l’avaient doté d’une approche humanitaire et équitable vis à vis des questions de la vie. Sa sensibilité à l’aspect social fut renforcée par sa culture militaire basée sur les valeurs humaines dont il s’était imprégné durant sa formation au sein de l’armée française. Ces convictions fermes ne pouvaient lui permettre une approche à la vie publique sans adresser son aspect social.

De par son expérience personnelle comme membre de la société libanaise, il devint ainsi conscient que l’obstacle principal qui entraverait la mise en place d’institutions publiques respectables garantissant la dignité, les droits et l’égalité d’opportunités des citoyens, était une certaine mentalité héritée de l’ère ottomane. Cette mentalité menait les citoyens à se référer à leurs les chefs communautaires et leaders féodaux pour répondre à leurs besoins, au lieu de recourir aux institutions étatiques.

Le président Chéhab était persuadé que seules des institutions étatiques justes et efficaces pourraient subvenir pleinement aux besoins des citoyens et garantir leurs droits équitablement. Ceci permettrait d’atténuer l’appartenance communautaire et de consolider l’identité nationale. “En premier, leur offrir un état juste et fort, et avec le temps, ils s’attacheraient, tout naturellement, à une identité nationale unique.” Telle était la conviction du président Chéhab. Après avoir consacré les deux premières années de son mandat à assurer la paix et la sécurité, il se pencha à bâtir « L’Etat de l’Indépendance », guidé par ce principe.

Durant cette deuxième partie de son mandat (1961-1964), le président Chéhab garda le même équilibre politique lors de la formation des cabinets ministériels dans lesquels tous les groupes communautaires étaient représentés. Avec l’introduction toutefois de quelques figures non-politiques dans la vie publique, telles qu’Elias Sarkis et Fouad Boutros.

Entre août 1960 et octobre 1961 Saeb Salam forma deux cabinets consécutifs. Rachid Karamé dirigea un cabinet qui gouverna pour deux ans et quatre mois d’octobre 1961 jusqu’à février 1964. Le dernier cabinet du mandat Chéhab fut présidé par Hussein Oueyni (février à octobre 1964), avec pour mission la supervision des élections présidentielles.

Période prospère pour le Liban

Le mandat de Chéhab amena une période calme et prospère pour le Liban, avec juste quelques accrochages à la frontière avec Israël et une frontière libano-syrienne apaisée. Sur le front interne et à part la tentative de coup d’état menée par le Parti Syrien National en 1961, de très rares incidents sécuritaires eurent lieu. Ainsi, le pays, grâce également à des services de sécurité forts et bienveillants, fut muni de l’environnement approprié pour lancer de nombreuses réformes judicieuses et projets de développement complémentaires, intégrant les différentes couches sociales et régions du pays. Ceci établit de solides fondations qui renforcèrent la prospérité économique sur tous les fronts et encouragèrent les investissements étrangers arabes et occidentaux.

Tous les secteurs de l’économie libanaise ont prospéré durant cette période. Le pays se confirma comme le centre d’affaires, de finances et de tourisme du monde arabe, et le trait d’union entre l’Orient et l’Occident.

Mission IRFED

Dès 1959, le président Chéhab chargea le Père Lebret de la Mission de l’IRFED (Institut de Recherches et de Formation en vue de Développement) de mener une étude à grande échelle portant sur les capacités et les besoins sociaux, économiques, naturels et humains du pays, et de proposer des plans, des projets et des solutions aux problèmes socio-économiques identifiés.

Le Père Louis-Joseph Lebret (prêtre et économiste français de grande renommée) était le fondateur et le directeur de la Mission de l’IRFED, un institut accrédité par l’UNESCO et le Vatican, pionnier dans le monde des études de développement relatives aux pays du tiers-monde. En mandatant une telle tâche à un organisme international d’experts, Chéhab le libérait de l’influence prévisible des détenteurs des pouvoirs communautaires locaux.

Le rapport exhaustif et détaillé présenté par l’IRFED en 1961 confirma la vision de Chéhab, qui percevait sous les déficiences du système politique et des conflits confessionnels de sérieux problèmes socio-économiques. En effet, la prospérité apparente de la capitale Beyrouth, masquait un sous-développement et une pauvreté alarmants dans les régions périphériques, à l’instar de la Békaa, du Hermel, du Nord et du Sud du pays. Ces régions manquaient gravement d’infrastructures de base (électricité, eau, routes). Les villageois et les citoyens de ces zones rurales négligées se déplaçaient vers les banlieues de Beyrouth, à la quête d’un revenu meilleur, créant ainsi « une ceinture de misère » autour de la capitale. Le rapport IRFED releva d’énormes divergences socio-économiques dans la société et entre les régions, particulièrement au niveau du revenu national.

En 1961, le président Chéhab demanda à la Mission IRFED de poursuivre son travail et de proposer des solutions supplémentaires pour remédier aux faiblesses et aux problèmes diagnostiqués dans les premiers rapports. Il consacra ainsi le reste de son mandat à initier une multitude de projets de développement socio-économique à l’échelle de l’ensemble du pays, et à introduire des réformes fondamentales aux institutions administratives de l’Etat, suivant les recommandations de la Mission IRFED.

Réformes et projets de développement réalisés

La manière avec laquelle Chéhab introduisait les changements était évolutionniste, non révolutionnaire. Il était conscient qu’imposer des changements radicaux dans un pays comme le Liban paverait tout simplement la voie à des antagonismes qui se manifesteraient tôt ou tard. Il était conscient que la société avait besoin de temps pour s’habituer graduellement aux changements profonds, apprécier leurs premiers résultats positifs et s’imprégner, petit à petit, de leurs principes.

Ci-dessous un aperçu des principaux projets et réformes réalisés ou initiés dans le cadre de plans à long terme, durant le mandat du Président Chéhab.

Sur le plan administratif :

L’Administration souffrait de la corruption, du clientélisme féodal des fonctionnaires, du favoritisme dans les nominations et les services offerts, du manque de compétence, du manque d’efficacité et d’équipements primaires.

Afin de remédier à cette situation, le Service de l’Inspection Centrale fut créé au début du mandat, avec la mission de surveiller et de contrôler le travail des fonctionnaires et d’améliorer les services assurés aux citoyens. Cela fut suivi par la création du Conseil de la Fonction Publique chargé des nominations, des mutations et de la promotion des fonctionnaires sur la base du mérite. Le Conseil imposa des qualifications universitaires et des examens d’entrée, et remplaça le favoritisme par le mérite professionnel. L’Institut National d’Administration (ENA) fut également créé pour assurer la formation des fonctionnaires, développant ainsi leur formation et leurs compétences. Une Coopérative des fonctionnaires publics fut également instituée.

La Cour des Comptes (Diwan al Muhasabat) fut instituée, pour contrôler les aspects juridiques et financiers des procédures publiques et des décisions proposées.

Une nouvelle loi des Municipalités créa 380 nouvelles municipalités dans les différentes régions. Les pouvoirs des gouverneurs des régions (muhafiz) furent élargis rendant les services administratifs moins centralisés.

Sur le plan juridique, le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil d’Etat (Majliss Al Chura) et l’Institut d’Etudes Judiciaires furent restructurés.

Chéhab croyait fermement aux valeurs démocratiques et à la liberté de la presse. Afin de faire face à la faible immunité des médias privés face aux ingérences étrangères, le Ministère de l’Information fut réorganisé, afin de renforcer l’appareil gouvernemental médiatique.

Le Ministère du Plan fut également réorganisé pour répondre aux exigences des différents projets et réformes de développement.

Sur le plan socio-économique :

Tel que déjà mentionné, le développement social était perçu par Chéhab comme l’élément premier pour renforcer l’appartenance nationale et améliorer la qualité de vie des citoyens. L’objectif était de créer l’équité sociale à travers un développement équitable et complémentaire, qui englobe l’ensemble du territoire.

En 1959, l’Office du Développement Social fut créé, suivi peu après par le Conseil National de la Planification et du Développement. En 1962, le premier Plan National pour le Développement fut adopté. De nombreux comités et organes spécialisés furent formés et d’autres déjà existants réorganisés pour promouvoir la modernisation et cadrer les différents plans et projets de développement. Les projets touchèrent les domaines de l’économie, de la finance, du secteur bancaire, de l’éducation, de l’agriculture, de l’industrie, de la construction, du tourisme, de la santé, du bien-être social, de la police et de l’administration.

Le Conseil National pour la Recherche Scientifique (CNRS) fut initié, regroupant les meilleurs experts du pays et autres figures de renom. Ce conseil, comme dans les pays européens, fut doté d’un rôle initial de consultations professionnelles pour toute étude publique préparatoire.

Le Conseil Exécutif des Grands Projets fut créé, similaire à celui en place en France. Les projets exécutés étaient non seulement ceux des grandes constructions (autoroutes, ponts), mais comportaient aussi l’établissement d’une infrastructure de base dans les régions lointaines les plus défavorisées : environ 1150 villages furent ainsi équipés d’eau et d’électricité; des routes et des écoles y furent construites. Le Conseil entreprit également d’importants projets dans le secteur industriel. Le nombre d’employés dans le secteur de l’industrie a triplé entre 1958 et 1964. Le Conseil Exécutif des Grands Projets de Beyrouth fut également créé.

Au début du mandat Chéhab, le salaire minimum fut augmenté d’une manière significative (de 94 L.L. à 125 L.L.) et un mécanisme de réajustement adéquat fut mis en place. Une loi régissant les travailleurs étrangers fut promulguée pour organiser le statut de la main d’œuvre étrangère et protéger les travailleurs nationaux.

Des écoles et des centres sociaux et médicaux furent établis dans les régions, assurant l’éducation des jeunes, offrant divers services sociaux et des cours de formation, et soutenant les activités artisanales de la population rurale. Des formations agricoles furent offertes aux agriculteurs. L’Office des Fruits et l’Office du Blé et de la Betterave à Sucre furent créés pour doter les agriculteurs de soutiens techniques nécessaires et les aider dans le stockage, l’emballage, la commercialisation, et à satisfaire les règles d’exportation et de qualité internationale. Une loi sur les coopératives fut promulguée pour encourager la solidarité et le partage des dépenses entre les agriculteurs. Les exportations du pays triplèrent entre 1961 et 1965.

A l’éducation était réservée une considération primordiale, particulièrement dans les régions lointaines. Entre 1959 et 1970, le nombre d’étudiants au Sud et dans la Békaa passa de 64 000 à 225 000. Une loi organisant l’Enseignement Supérieur fut promulguée. L’Office de la Jeunesse et des Sports fut créé. L’Université libanaise fut élargie et de nouvelles branches dans les spécialisations suivantes furent inaugurées : Droit, Sciences Politiques, Littérature, Sciences et Etudes Sociales.

Suivant les recommandations de la Mission de l’IRFED, une grande priorité fut accordée à la promotion du tourisme libanais. Le Conseil National du Tourisme fut créé. Des sites touristiques furent rénovés (la grotte de Jeita, les excavations à Saida, Byblos, Tyr, Anjar, Tripoli) ; des espaces de repos furent construits à proximité des sites. Des bureaux de promotion furent ouverts dans différentes villes européennes, arabes et américaines. Le nombre d’hôtels dans le pays passa de 245 en 1960 à 339 en 1970.

Une innovation très importante (pourtant farouchement combattue par les grands employeurs) fut la création de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale, qui apporta une stabilité et une sécurité financières aux employés, les dotant du droit aux indemnités, en particulier les indemnités de retraite et de fin de service, et de la couverture médicale. Le Conseil de l’Habitat fut également établi.

Une autre réalisation majeure fut le nouveau Code de la Monnaie et du Crédit et la création de la Banque Centrale du Liban, pour organiser les secteurs bancaire et financier (l’autorité bancaire était encore sous la tutelle de la Banque du Liban et de Syrie depuis la période du mandat). Ces deux projets fondamentaux furent confrontés à de sévères critiques de la part des grands hommes d’affaires du pays, qui les accusèrent de porter atteinte à l’économie libre et de promouvoir un contrôle gouvernemental identique à celui des pays socialistes. Chéhab accorda à ces projets une très grande importance et supervisa personnellement leur exécution.

Sur le plan environnemental, le projet du Plan Vert fut initié, le Projet du Litani et celui du Barrage de Qaraoun furent achevés. Le Plan Vert offrit de généreux conseils et supports techniques aux agriculteurs ainsi que des facilités de crédit à long terme. Il ouvrit de nouvelles routes, accorda une importance primordiale à l’irrigation (650 nouveaux réservoirs d’eau furent construits), planta et distribua un grand nombre de jeunes arbres d’espèces variées, et entreprit de vastes plans et campagnes de plantation d’arbres et de reboisement couvrant des dizaines de milliers d’hectares.

Un nouveau Code de l’Urbanisme et la Loi sur l’Organisation Civile visèrent à organiser les secteurs de la construction et de l’urbanisme et à rendre la construction d’abris obligatoire. Des lois furent mises en place pour protéger le littoral et les zones vertes. De petits ports furent construits pour les pêcheurs tout le long de la côte libanaise.

Finalement, de grands travaux furent accompli pour élargir les ports de Saida et de Tripoli, poursuivre la construction du troisième bassin du Port de Beyrouth et achever les travaux préparatoires pour le complexe portuaire de Jounieh. Les autoroutes Zouk-Faraya et Bickfaya-Kleyaate furent exécutées, ainsi que diverses routes dans les montagnes, et les routes reliant le littoral à la vallée de la Békaa.

Il ressort clairement de ce qui précède que Fouad Chéhab a réussi à créer durant son mandat toutes les institutions requises à la fondation d’un État, telles qu’énumérées supra.

Le Président Chéhab avait ainsi établi les fondations solides d’un État moderne, une œuvre qui demeure à ce jour unique dans l’histoire du Liban. Il l’a fait de par sa conviction profonde que hors d’un État fort et équitable, il n’y a point de salut, ni d’espoir de pouvoir fonder une vraie Nation.