Biographie

1902-1921

Enfance et jeunesse

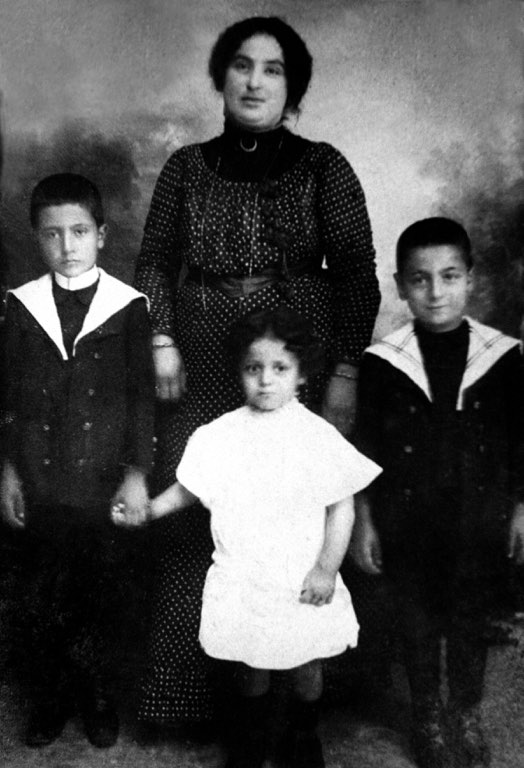

Fouad Abdallah Chéhab est né le 19 mars 1902, à Ghazir (Kesrouan, Liban), au sein d’une famille chrétienne maronite. Il est le fils aîné de l’Emir Abdallah Chéhab et de Cheikha Badiaa Hobeiche, d’une lignée noble, son arrière-grand-père n’étant autre que le frère aîné du grand Emir Bachir II, gouverneur du Mont Liban de 1788 à 1840. En 1907, pour cause de difficultés financières, l’Emir Abdallah, à l’instar de nombreux Libanais, quitta le pays à la quête d’opportunités de travail à l’étranger. Depuis lors, la famille ne reçut plus de ses nouvelles. On pense qu’il périt à bord du navire qui le transportait de Marseille jusqu’en Amérique du Nord. Fouad et ses deux jeunes frères Farid et Chakib furent alors été élevés par leur mère et leurs oncles maternels, à Jounieh.

En 1916, alors que Fouad Chéhab n’avait que quatorze ans, il dut abandonner l’école en raison encore de difficultés financières, et travailler au tribunal de Jounieh pour subvenir aux besoins de sa famille.

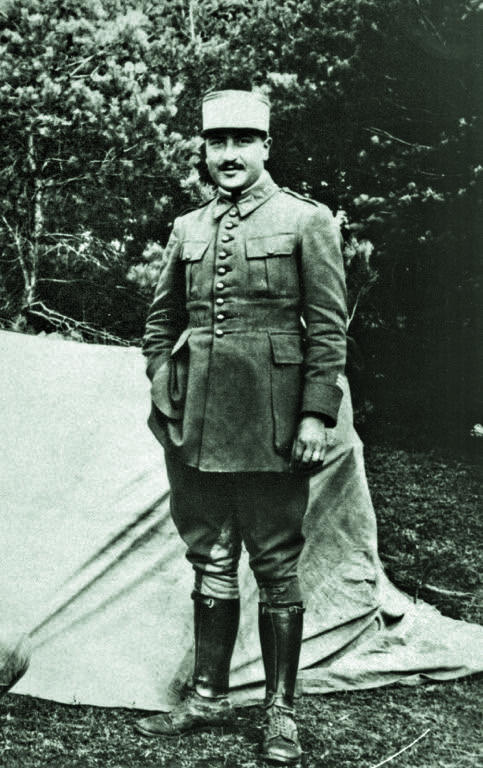

En 1919, il s’enrôla pour un an dans l’armée française en tant que soldat – avant que le mandat français ne soit proclamé au Liban en 1920, suite à la première guerre mondiale.

1921-1946

Débuts de carrière militaire

En décembre 1921, l’Emir Fouad Chéhab rejoignit l’Ecole militaire française à Damas. Son titre de noblesse l’aida à être sélectionné, conformément à l’ancienne tradition maintenue par les Français pour les officiers de l’armée. Le 20 juillet 1923, il obtint son diplôme de l’Ecole Militaire en tant que lieutenant.

En 1926, il épousa Rose Renée Boittiaux (1904-1992), fille d’un officier français en service au Liban. Ils vécurent ensemble en harmonie, mais n’eurent pas d’enfants.

En 1929, Fouad Chéhab fut promu au grade de capitaine, en charge de la caserne de Rachaya entre 1930 et 1936. Il suivit également un cursus militaire en France et termina diplômé de l’École Supérieure de Guerre à Paris.

En 1937, il fut nommé lieutenant-colonel et servit dans de nombreux postes militaires de haut rang au sein des ‘Troupes du Territoire du Liban’ de l’Armée française.

En 1942, alors que les troupes françaises au Liban se rallièrent au gouvernement français libre dirigé par le Général Charles De Gaulle, il fut nommé Commandant en Chef du contingent libanais faisant partie des ‘Forces Françaises Libres au Levant’, qui devint ultérieurement le noyau de la future Armée libanaise.

En 1944, il obtint le grade de Colonel, puis de Brigadier Général, dont la tâche consistait à organiser toutes les troupes libanaises.

En 1946, les troupes libanaises devinrent l’Armée libanaise officielle et le gouvernement le nomma Commandant en chef de l’Armée, lui accordant le titre de Général.

1946-1958

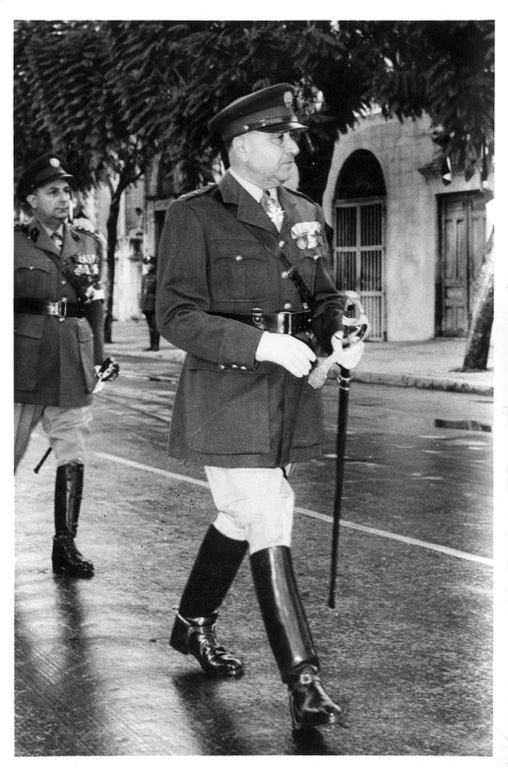

Commandant en chef de l'Armée

De 1946 à 1958, Chéhab se consacra à bâtir l’armée selon les nobles valeurs de discipline, d’organisation efficace, d’éthique et d’allégeance et appartenance nationales. Il réorganisa et renforça progressivement les différents corps (Infanterie, Artillerie) et départements (État-major, Administration, Ingénierie, Communication et Renseignements) sur une base moderne, et créa ultérieurement, les forces navales et aériennes. Il construisit des casernes de l’Armée dans les différentes régions du Liban, améliora le niveau des études à l’Ecole Militaire et envoya les jeunes officiers dans des académies militaires françaises et anglaises pour y améliorer leur expérience et leur savoir. Le Général Chéhab servit comme Commandant en Chef de l’Armée libanaise pendant treize ans – sous les deux mandats des présidents Béchara El Khoury (1946-1952) et Camille Chamoun (1952-1958).

En 1952, une forte opposition politique fit pression sur le président Béchara El Khoury pour l’amener à démissionner, suite au renouvellement illégal de son mandat. Chéhab refusa de laisser l’Armée s’impliquer dans cette confrontation politique et d’intervenir en faveur ou contre toute partie. Lorsque Béchara El Khoury fut obligé de démissionner, Fouad Chéhab fut nommé Premier Ministre chargé d’organiser et de garantir l’élection d’un nouveau président. Faisant la sourde oreille aux sollicitations l’appelant à présenter lui-même sa candidature à la Présidence, Chéhab, qui s’opposait fermement à toute ingérence de l’Armée dans la vie publique, se consacra à s’acquitter de sa mission d’urgence avec diligence et conscience. Quatre jours plus tard, Camille Chamoun fut élu président pour succéder à Béchara El Khoury.

En novembre 1956, Chéhab fut nommé Ministre de la Défense par le président Chamoun, en plus de ses responsabilités de Commandant en chef de l’Armée. Il démissionna de son poste ministériel quatre mois plus tard, préférant se concentrer sur ses tâches au sein de l’Armée, loin de toute politique.

Vers la fin du mandat du Président Chamoun, suite à la violente confrontation portant sur le canal de Suez entre Abdel Nasser d’Egypte et le monde occidental, la population et les politiciens libanais étaient nettement divisés entre un camp pro-américain dirigé par Chamoun et un camp pro-arabe regroupant la majorité des hommes politiques et des leaders musulmans, se soulevant fermement contre la réélection de Chamoun. Eut lieu alors la crise de 1958 durant laquelle des affrontements armés de rues se déclenchèrent. Chamoun fit appel aux Marines américains pour contenir le mouvement pro-Nasser. Comme en 1952, Chéhab, en tant que Commandant de l’Armée, refusa de permettre à cette dernière d’intervenir, d’autant plus que cette fois-ci les ingérences étrangères étaient évidentes. Il a simplement empêché et l’opposition et les partisans du gouvernement d’occuper des lieux d’importance stratégique – tels que les aéroports et les bâtiments gouvernementaux –maintenant ainsi l’Armée unie et à l’écart de la sévère division politique dont le Liban souffrait.

1958-1964

Président de la République

Alors que la crise de 1958 s’aggravait et que le mandat de Chamoun approchait à sa fin, Chéhab fut choisi comme candidat présidentiel consensuel pour succéder à Chamoun dans une mission salvatrice, afin de rétablir l’unité et la paix dans le pays plongé dans une grave crise. Les Musulmans lui faisaient largement confiance en raison de son impartialité, et Nasser et les Etats-Unis l’acceptaient à présent, en raison de son intégrité. Il fut élu par le parlement libanais le 31 juillet 1958, pour un mandat présidentiel de six ans.

Durant les deux premières années de son mandat, Chéhab travailla à calmer les tensions internes, veillant à ce que les peurs et les doutes de toutes les fractions libanaises soient pris en considération. Il réussit ainsi à gagner la confiance des deux camps. Il forma des gouvernements consensuels au sein desquels toutes les composantes politiques du pays étaient représentées et suivit toujours la voie de la modération, coopérant étroitement avec les différentes communautés religieuses. Il mena à bien sa tâche et parvint à restaurer une stabilité notable au Liban.

En juillet 1960, après l’écoulement de deux années de son mandat et suite aux élections parlementaires de juin, voyant que le pays était maintenant démocratiquement stabilisé et que la voie des réformes était pavée, Chéhab présenta sa démission, estimant qu’en tant que militaire, il avait accompli son devoir à l’égard de son pays à un moment où le Liban était confronté à une situation d’urgence, et qu’il pouvait à présent se retirer. Toutefois les parlementaires le persuadèrent de rester dans ses fonctions. Il décida alors de consacrer le reste de son mandat aux réformes administratives et à la modernisation de l’Etat.

En 1961, l’armée libanaise déjoua une tentative de coup d’Etat militaire fomentée par le Parti Nationaliste Social Syrien (PNSS). Afin de prévenir de telles menaces à l’avenir et de minimiser les ingérences étrangères dans les affaires internes, Chéhab renforça les services de sécurité et de renseignements libanais.

La règle de Chéhab consistait à trouver un équilibre délicat pour maintenir l’harmonie entre les composantes chrétiennes et musulmanes de la nation. Il opta pour le dialogue et la modération, soutenu par les réformes publiques et les relations arabes et internationales équilibrées. Cette approche fut connue par le terme « Chéhabisme ». À Chéhab, largement respecté pour son honnêteté et son intégrité, fut attribué un vaste programme de réformes et de réglementations visant à la création d’une administration moderne et de services publics efficaces, et à l’établissement d’une véritable justice sociale. Mais cela mena à des conflits latents avec les politiciens féodaux traditionnels, communautaires et claniques, qui sentirent que leur mainmise sur le pouvoir (notamment demeurer les médiateurs entre l’Etat et le peuple), diminuait.

Le mandat de Chéhab apporta une période de prospérité économique, de développement social et de projets d’infrastructures – notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation – à travers le pays, touchant en particulier les régions éloignées auparavant négligées.

1964-1973

Dernières années

En 1964, Chéhab, dont le maintien à la tête du pays était vu par beaucoup comme la meilleure option en faveur de la stabilité et d’une poursuite réussie des réformes entamées, refusa catégoriquement l’amendement de la Constitution qui lui permettrait de se porter candidat pour un deuxième mandat présidentiel. Il soutint la candidature de Charles Hélou, une figure diplomatique modérée, qui fut élu comme nouveau président du pays. Assez tôt pourtant, Chéhab se distança de Hélou, insatisfait par sa façon de gouverner, notamment les manœuvres de Charles Hélou pavant la voie aux politiciens féodaux traditionnels pour récupérer leurs pouvoirs, et la mauvaise gestion de la présence armée des milices palestiniennes au Sud Liban.

Beaucoup s’attendaient à ce que Chéhab se porte candidat aux élections présidentielles de 1970, comme la Constitution l’y autorisait. Toutefois, dans une déclaration historique et éloquente, il expliqua que son expérience au pouvoir l’avait convaincu que le peuple de son pays n’était pas prêt à mettre de côté les politiques traditionnelles féodales et à le soutenir dans la construction d’un Etat moderne. Il choisit par la suite de soutenir la candidature de son homme de confiance Elias Sarkis à l’élection présidentielle. Élias Sarkis perdit d’une seule voix l’élection en 1970, face au leader féodal Sleiman Frangieh. Ceci marqua la fin de l’ère chéhabiste et des réformes y rattachées.

Les premiers mois du mandat de Frangieh virent la désintégration des services de sécurité et de renseignements mis en place par Chéhab. Ces services, en particulier le « deuxième bureau », étaient source de crainte et étaient accusés d’avoir maintenu une poigne de fer sur la vie politique durant le mandat de Hélou. Mais avec le démantèlement du « deuxième bureau », les ingérences étrangères dans les affaires internes ne firent que s’intensifier, se manifestant ultérieurement par une présence militaire palestinienne incontrôlable en 1973 et le début de la guerre civile en 1975.

Fouad Chéhab est décédé le 25 avril 1973, à Jounieh, à l’âge de 71 ans, suite à une crise cardiaque.